周波数応答解析ツール(FRAT)でSWRを測定する

周波数応答解析ツール(FRAT)でSWRを測定する

自作・実験工程のメモとして

09.Jul.2019

周波数応答解析ツール(FRAT)として、「STM32F103でAD9959を動かす」「周波数応答解析ツール(FRAT)の組立」並びに、一つ前のテーマ「周波数応答解析ツール(FRAT)用PCソフトウェアの開発」の関連テーマですが、解析という名前を付けていることもあり、アンテナ(以下、ANT)のSWR特性を測る機能を加えてみることにしました。

FRATのハードウェア的には、何の変更も有りませんが、「SWR Bridge」を使いソフトウェアでの処理でSWR目盛を読めるようにしています。

なお、今回は「SWR Bridge」だけを使っています。

方向性結合器(方結器)についても、同様の結果が出ると思われますが、使い方については、Web上に色々な解説が有りますので、そちらを参考に読み替えをお願いいたします。

また、ここではFRAT用PCソフトウェアの使い方を説明する、Help的な記述をしております。

さらに、SWRはVSWRとも表記する場合が有りますが、全てSWRに統一しています。

配布用のソフトは、「周波数応答解析ツール(FRAT)用PCソフトウェアの開発」の■.配布用FRATソフト 部においています。

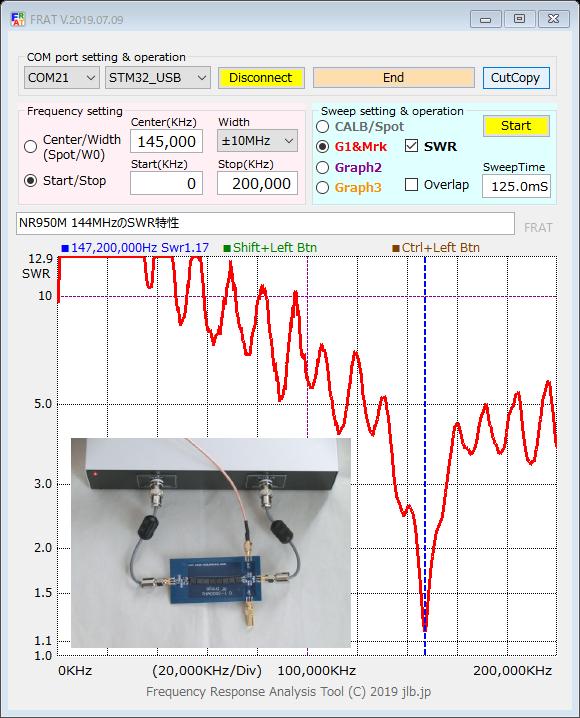

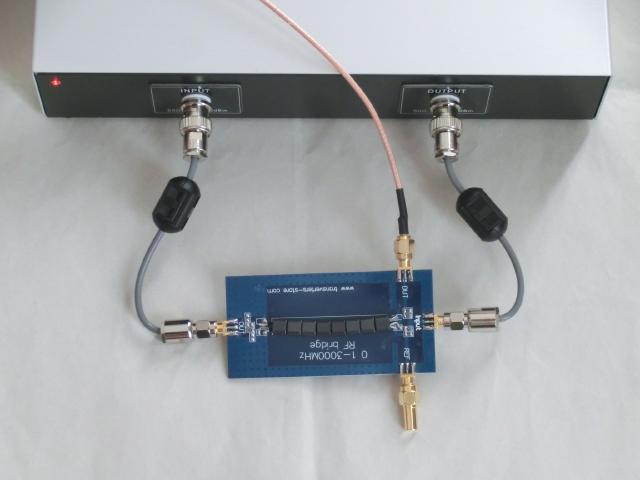

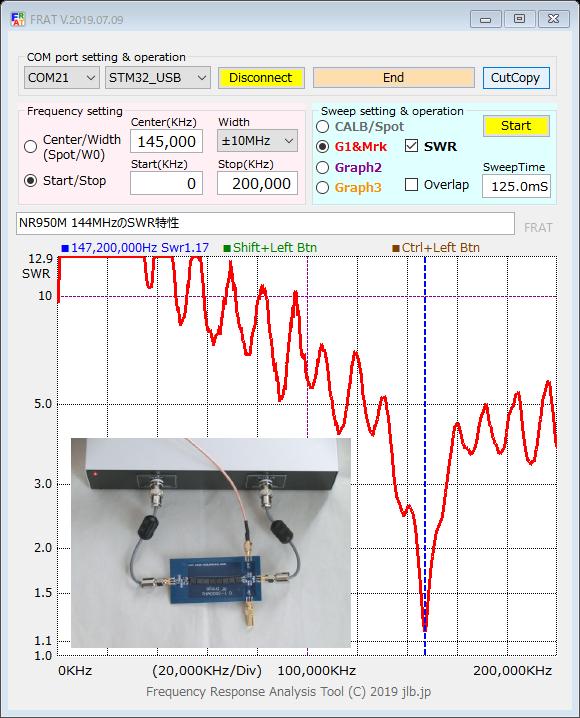

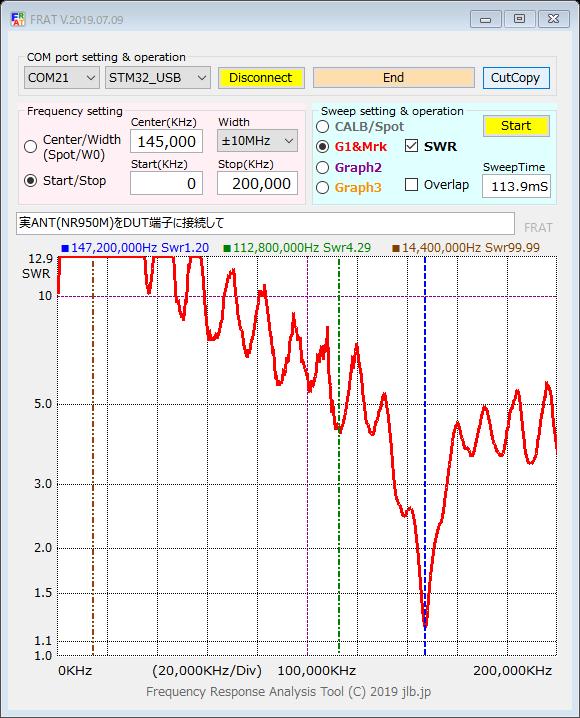

144M・430MHzホイップアンテナ(NR950M)のSWR特性を測定したForm全体のキャプチャー

(今回、初めて測定し、少しズレていることが分かりました。)

Edit by bluegriffon3.0.1

本ソフトの他に必要なものは、文頭の「SWR Bridge」並びに50Ωの終端抵抗と同軸ケーブルになります。

キャリブレーション動作は、減衰特性の測定とほとんど同じ処理を実施しており、減衰特性をリターンロスとして算出するための基準値を求める大切な処理で有り、手順として欠かせないものとなります。

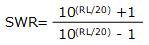

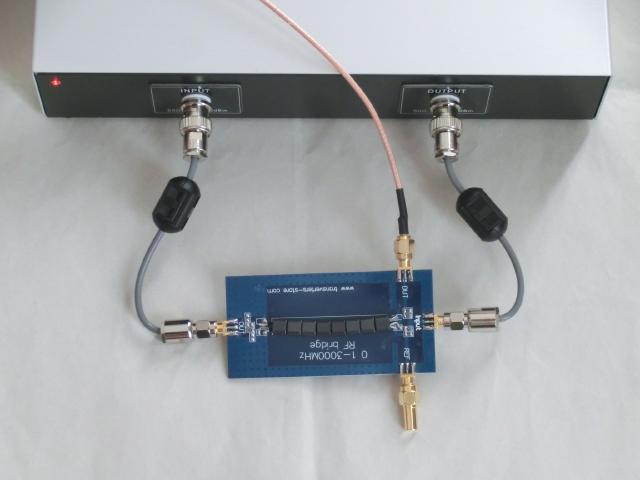

■.SWR Bridgeの接続

1.FRATのOUTPUT端子から、「SWR Bridge」のINPUT端子に接続します。

2.「SWR Bridge」のOUTPUT端子から、FRATのINPUT端子に接続します。

3.「SWR Bridge」のリファレンス(REF)端子に、50Ωの終端抵抗を接続します。

以上が基本的な接続になります。(以下省略)

4.キャリブレーション時は、被試験装置(Device Under Test :以下、DUT )用端子には何も接続しません。(オープン状態)

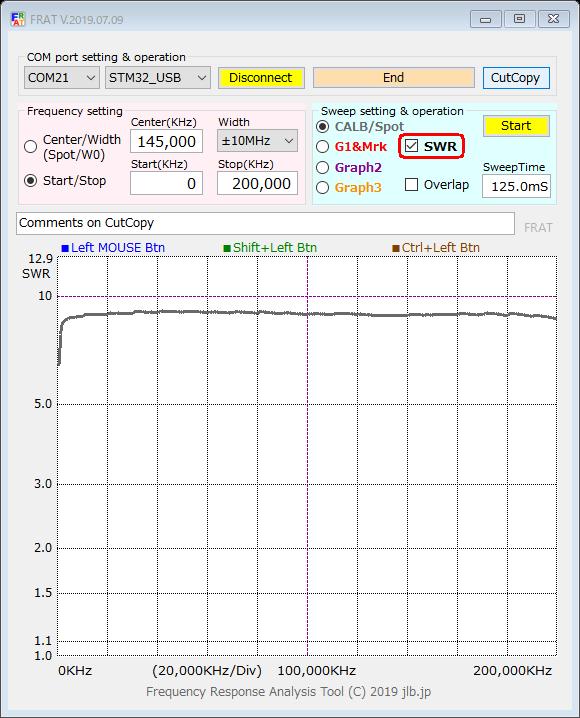

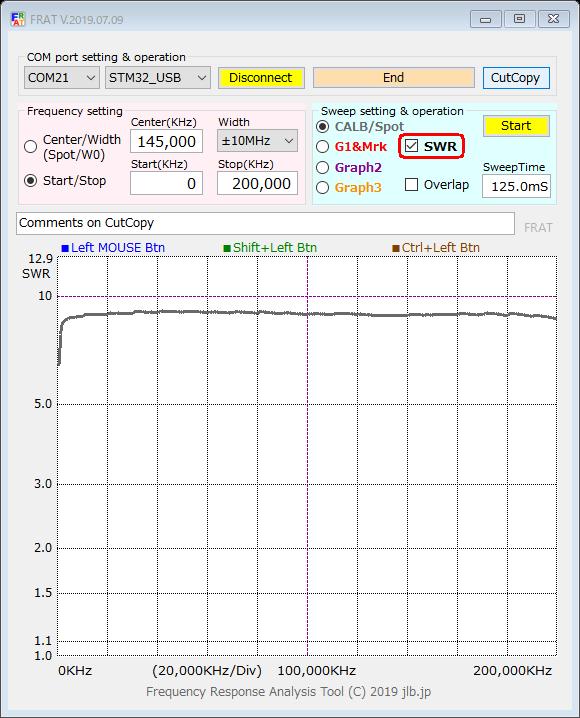

■.FRATソフトの設定とキャリブレーションの測定例

1.「Sweep setting & operation」の「

SWR」チェックボックスをチェックすると、描画領域の目盛がSWR用に変わります。

2.「

Connect」後に「

Start」ボタンを押すと、SWR無限大(∞)時の反射値がプロットされます。

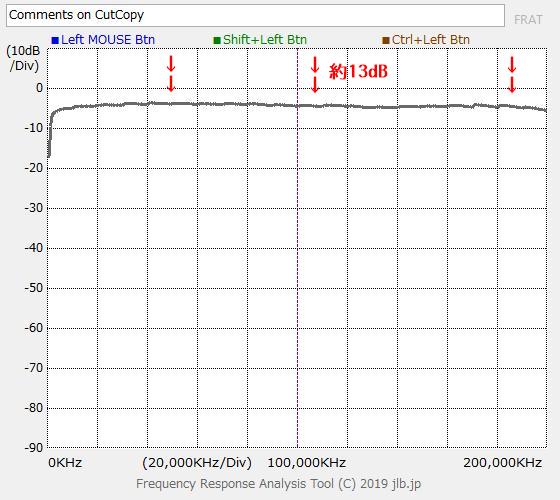

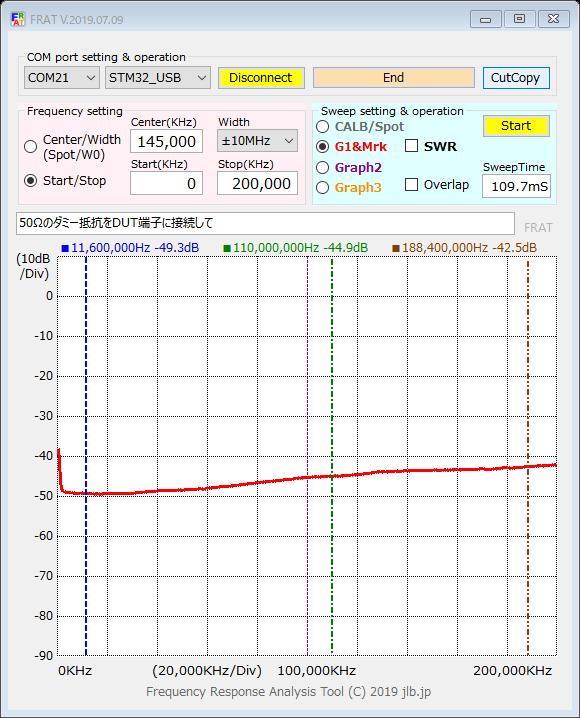

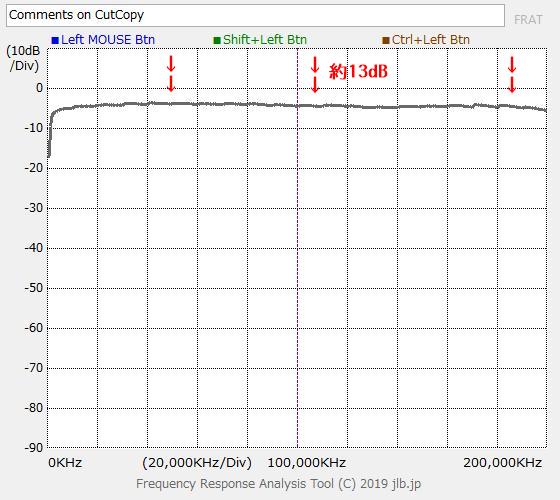

■.通常目盛(dB)で見たキャリブレーションの測定例

1.この値は「SWR Bridge」の挿入損失で、FRATからのOUTPUT値の約-13dBを示すらしく、全域に亘ってほゞ+9.5dBmに調整しているFRAT出力から13dB引いた値を示しています。

2.この状態では、一つ上のSWR目盛の画像と同じ位置に灰色グラフ線が走っています。

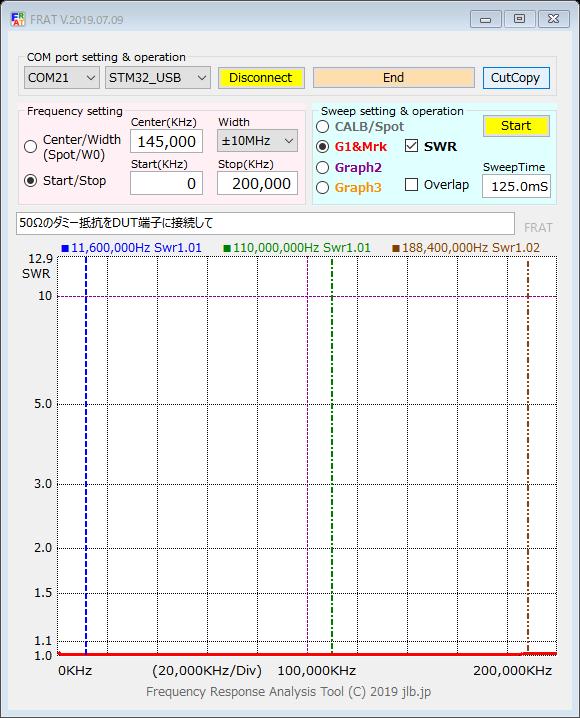

少し遠回りになりますが、実際のANT等の測定の前に、50Ω終端抵抗を使った確認を行います。

ダミー抵抗は、REF端子に付けているものと同じもので、最近では5個・千数百円程度で手に入れることができます。

ちなみに、5個入手して抵抗値を測ってみましたが、SWRに影響するぐらいのバラツキは無いものでした。

(デジタルテスターにて、50.4Ω x 1個, 50.8Ω x 3個, 50.9Ω x 1個 )

■.50Ω終端抵抗の接続

接続は、キャリブレーション時にオープンにしていたDUT端子に、50Ω終端抵抗を接続するだけです。

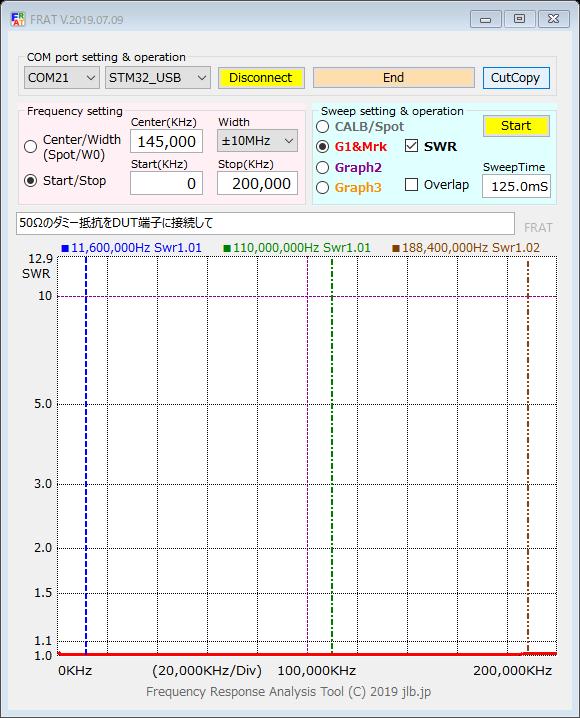

■.50Ω終端抵抗のFRATソフト測定例

1.キャリブレーション後に、「

G1&Mrk」のラジオボタンを選択して、「

Start」ボタンでSweepさせます。

2.50Ω終端抵抗を一番近い位置に接続しているだけあって、ほぼ全域に亘って良好なSWR値を示しています。

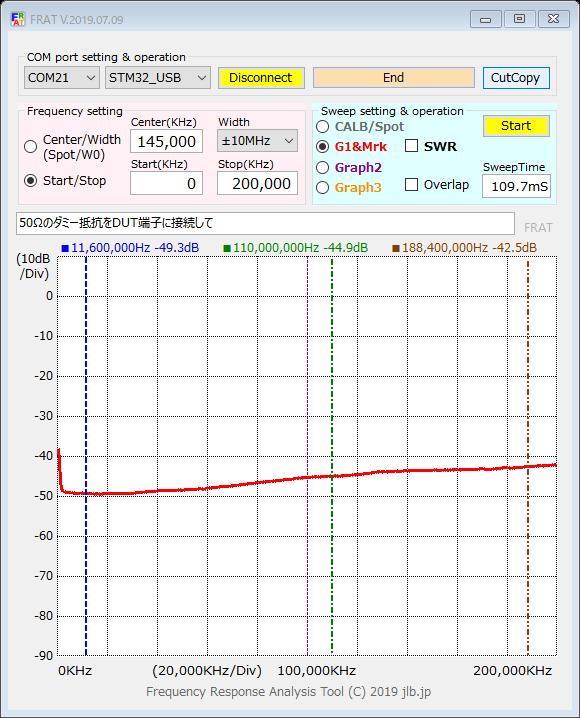

■.通常目盛で見たリターンロスの測定例

1.「

SWR」チェックボックスを外して、「

Start」ボタンでSweepさせます。

2.「SWR Bridge」と50Ω終端抵抗の総合特性(実力値)になりますが、40dB以上(理論値)のリターンロスまで測定できそうです。

3.ちなみにリターンロス42dBは、SWR値では1.016となり、一つ上のグラフと同程度になります。

4.リターンロスからのSWR算出は、以下の式を使いVB上で関数化して処理しています。(RL:リターンロス)

実ANTは、適当なものが少なく、由一144MHz用のホイップANTが有りましたので、測定してみました。

今まで、VHFのアンテナは測定したことが無く、このアンテナも出荷時調整済みとのことで、調整不要と思っていましたが、経年変化(約6年)で同調周波数がズレてきているようでした。

■.実ANTの接続

接続は、キャリブレーション時にオープンにしていたDUT端子に、ANTの同軸を接続するだけです。

■.実ANTのFRATソフト測定例

1.新品時に145MHzだったであろう中心周波数が、2.2MHzほど上に移動しています。

2.SWR12.9を超えた値は厳密に計算しても意味が無いので、全てSWR99.99(

茶色の縦破線部)に丸めています。

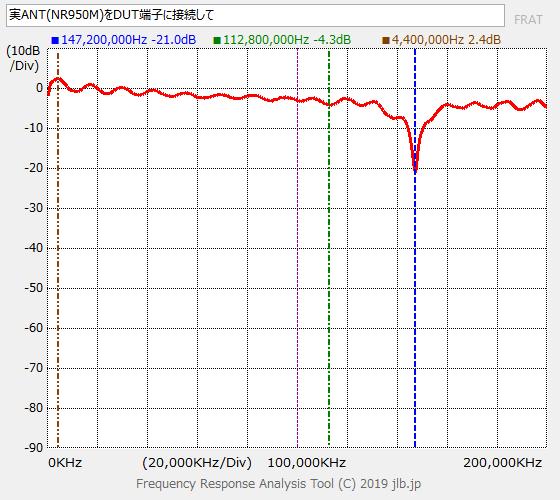

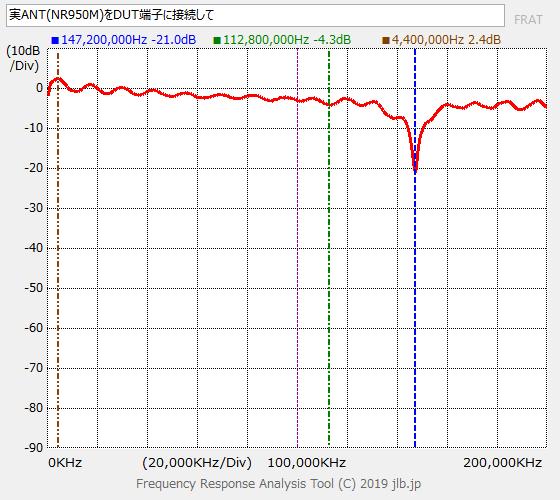

■.実ANTの通常目盛で見たリターンロスの測定例

1.1つ上のSWR目盛で、SWR1.20を示していたリターンロス値が-21.0dBで、エクセル互換ソフト(LiberOffice)で作った換算値とも整合が取れました。

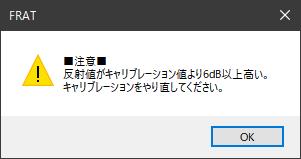

2.左端(4.4MHz付近)で、リターンロス値が(波打って)逆転している部分が有りますが、ソフトの処理上でリターンロス値がプラスになる部分は-0.1dB(SWR176.7に相当)に丸めています。

3.また、+6dBを超える場合は以下のようにキャリブレーションを再実施するようメッセージを出すようにしていますが、「OK」を押せば表示は消え、この時点でSweepは完了しています。(アンテナによって、低い周波数からのSweepにて発生する場合が有ります。)

SWRブリッジは、Amazonで入手しましたが、どうもコピー品のようでパターンにミスがありました。

eBayでの本家の価格と大差ない品ですが、使うにはパターン開放部分のハンダ付け修正2箇所と、あまり影響は無いと思いますが、コアを通過した同軸の心線部がハンダ付けしてあるのをオープンに修正しています。

| 5.「方向性結合器(Directional Coupler)」の接続について(2019/09/08) |

部屋の片づけをしていると、方向性結合器(方結)が見つかりましたので、方結を使用したときの接続方法を自分用のメモとして記載しておきます。

方結は、ScrewDriverアンテ ナのコントローラに導入しており、本品は予備として入手していたもので、時々どこに仕舞ったか忘れることがあります。

■.方向性結合器の接続

測定時の操作方法は「SWR Bridge」の時と同じで、接続については「SWR Bridge」の時のDUT端子が、方向性結合器では「IN」端子になります。

(1)その他

大幅な改定・追記用

![]() 周波数応答解析ツール(FRAT)でSWRを測定する

周波数応答解析ツール(FRAT)でSWRを測定する